特別講演

「抗がん剤曝露対策の経緯と抗がん剤曝露対策協議会の機能」

名古屋大学大学院医学系研究科 特任研究部門 医療行政学 特任准教授 杉浦伸一

抗がん剤は、がん細胞を殺す作用と同時に正常細胞にも効果が及ぶため、強い副作用を招くことが知られている。一方、抗がん剤の害は治療を受けるがん患者ばかりでなく、調製にあたる医療従事者にも及ぶ。このことは薬剤師の間では知られるようになったが、医師や看護師の間では必ずしも十分に認識されてこなかった。杉浦伸一名古屋大学大学院特任准教授は2014年11月22日に幕張メッセで開かれた「第9回医療の質・安全学会学術集会」でこの問題に対する理解を深める講演を行った。

杉浦伸一氏

座長の垣添忠生氏

抗がん剤曝露問題を話す時の疎外感

『WHO(世界保健機関)患者安全カリキュラムガイド多職種版』には「多種多様な職種の医療従事者(内科医、助産師、歯科医師、外科医、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、栄養士、その他関連する医療従事者)が治療に関与するとき、患者の診療に関わる医療従事者全員が安全な情報を適時に利用できるような医療システムを確立しない限り、安全な医療を確実に行うことは非常に難しくなる」と書いてある。

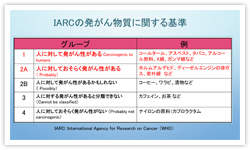

つまり、チーム医療は本来「1+1=2以上」のものができてくるはずだが、実際にはその裏側にリスクが潜んでいる。私が研究を始めたころは抗がん剤曝露の問題を話すと、いつも疎外感を感じさせられた。「そのくらいの量が問題なのか?」とか「それでがんになったのか?」といった反応も多かった。欧米ではすでに80年代から医療従事者の抗がん剤曝露防止のためのさまざまな働きかけやガイドラインづくりを進めていた。 例えば、WHOの外部組織で発がんのメカニズムなどを研究するIARCは1971年に発がん性評価クライテリア(基準)を策定し、85年には現在のようなモノグラフ(論文)で発表している。IARC基準のグループ1は「人に対して発がん性がある」、グループ2Aは「人に対して恐らく発がん性がある」と明記している(図1)。

4歳児の受けた被害が30年後明らかに

ここにアスベストが混じった砂場で遊ぶ2人の4歳児の写真がある。1953年の撮影だ。1人は中皮腫のために36歳で死亡。もう1人も同じ病気のため38歳で亡くなった。なんと、30年以上経ってから被害が明らかになったわけだ。これと同じことが医療現場で起きる危険性がある。つまり、強い毒性を持つ抗がん剤は本来、発がん性がある物質として扱わなければならないにもかかわらず、そのように認識されてこなかったということだ。

私がこの研究を始めた10年前の名古屋大学医学部附属病院では、開放されたナースステーションの一角で医師が自らシートを敷いてCPA(シクロホスファミド)を混合していた。ガウンは着用せず、手袋も1枚だけ。こうした作業は当時、素手で行う施設も多かった。アンギオ室で行われる、動脈注射や抗がん剤静注を手伝う看護師は手袋もしていなかったことも少なくなかった。作業を終えて残った薬は蓋のないごみ箱に捨てられた。驚くべきことに、医師はCPAを少しでも溶けやすくするためにお湯で温めていたという。お湯で温めるとどうなるか。当たり前のことだが、揮発する。揮発するということはその前にいる自分が吸うことになる。

それでも、問題視されることはなかった。それほど、抗がん剤の曝露問題に関心が寄せられていなかったということだ。他の医療施設でも似たような状況だったのではないだろうか。

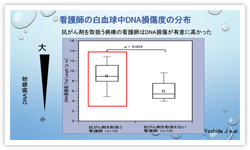

有意差があった看護師のDNA損傷度

CPAを取り扱う看護師に対する外国の大規模な疫学調査では、職業性被曝によって未熟児や低体重児の出産に有意差があったと報告されている。日本ではどうか。白血球のDNAは損傷を調べるコメット試験によって看護師の白血球のDNA損傷度を確かめた。抗がん剤を取り扱う病棟の看護師と取り扱わない病棟の看護師を比べると、前者のDNA損傷が有意に高かった(図2)。

ただし、DNAが損傷したから、すぐに発がんするというわけではない。こういうデータが出てくると「DNAが損傷したくらいでどうなるの?」とか「日焼けしたってDNAは損傷するじゃないか」ということを言われる。専門家であればあるほど、その傾向は強い。

薬の価値は副作用と効果のバランス

なぜ薬を投与するのか、という根源的な問題を考えたい。簡単にいえば、副作用と効果のバランスで決まる。治療には必ず副作用があり、なんらかの有害作用はあるが、そのリスクよりも治療効果が高いから投与しているといえる。抗がん剤の被曝は有害事象しか残さない。そこで、われわれは感染対策のMRSAのようにCPAをモニターしてみた。

CPAは毒性が非常に強い抗がん剤で、特に皮膚から吸収される。常温で揮発し、失活させにくい。研究によると、23℃で揮発する。例えば、こぼれたCPAを何かで拭ってごみ箱に入れておけば、そこから揮発する。アルコールは拭えば多くの細菌はその場からなくなる。ところがCPAは拭っても横に移るだけで、そこにいつまでも存在する。だから、ちょっと気温が高くなると蒸発する。気温が下がってくると、どこに落ちるか分からない。名大で調べたら、一番汚れていたのは電話台だった。誰も掃除する人がいないので電話台の表面から大量のCPAが検出された事例がある。CPAは全科的に使われないが、使用量は多い。そこで、サーベイランスの指標としてCPAが適切と考えた。

ベッドサイドテーブルが"温床"に?

名大附属病院の血液がんを扱う病棟で抗がん剤曝露の状況を調べたデータがある。成人病棟では医師がナースステーションの専用カートで、小児病棟では薬剤師が病棟内個室のBSC(安全キャビネット)で抗がん剤を調製している。好対照の環境だ。この状況を踏まえて、環境の拭き取り調査と医師、看護師の曝露を調べる尿検査を行った。

その結果は別表(図3、4)の通り。世界的には1.0ng/cm2の汚染があった場合、それが40年以上続くと発がんリスクが高くなると試算している報告もある。成人病棟では、やはり、電話台の数値が高かった。誰も抗がん剤を扱わないのに、これだけ大量の抗がん剤が検出されている。小児病棟では、病室の点滴スタンド下の床の数値が高かった。それより値は小さいものの、ベッドサイドテーブル表面の2.65 ng/cm2はショッキングだった。こういう場所に患者の家族がリンゴやミカンを置いて子供に食べさせたりしているわけだ。恐らく家族も被曝していたのではないかと考えると、われわれも反省しなければならないと思う。

BSC使用の有無で比較すると、BSCを使わなかった成人病棟の抗がん剤調製テーブルが7.18 ng/cm2であったのに対し、使った小児病棟の作業台表面は0.01 ng/cm2と、明らかにきれいだった。しかし、BSCを使わない一般薬調剤テーブルでは、成人病棟が1.06 ng/cm2であったのに対し、小児病棟は1.12 ng/cm2だった。つまり、BSCは調製をする術者自身が汚染しないようにするための道具であって、その先の管理をきちんとしておかないと、どこで誰が被曝するのか分からなくなってしまう。だから過信は禁物だ。

知らないということが一番怖い

曝露を調べる看護師の尿検査は非常にクリアな結果を示した。同じ患者に関わる3人を比較したところ、薬剤師のいない日曜日の看護師は、自ら調製しているにもかかわらず尿中排泄はまったくない。ところが、月曜日の看護師は最初の排尿時からすでにCPAが検出され、帰宅後も排泄されている。まさに、CPAが皮膚についたと考えられる。火曜日の看護師も同じパターンだ。

日曜日の看護師に聞き取り調査したら、この人は「病院の環境はもともと汚いと思っている。細菌汚染の恐れがあるので1日中手袋をしているし、必ず替えることを徹底している。誰になんと言われようと、それを続けてきた」とのことだった。決して、抗がん剤を扱うから特別の対策を講じていたのではなく、自らを守る術(すべ)を実践してきたということだ。つまり、現実に被曝は防ぐことができる。知らないということが一番怖い。

調べてみると、皮膚に付いたCPAはタンパク結合するので、洗っても簡単には取れない。というより、洗おうと思ったころには皮膚の中に浸透してしまっているので容易に除去できない。人に見られていると丁寧に洗うが、意識しない場面では洗い方も雑になる。すぐに洗う意識もない。そうこうするうちに、徐々に吸収されて毛細血管から体内の奥深くに入り込むことが分かった。

国内の抗がん剤曝露の実態

これは名古屋大学だけの問題ではないはずだと考え、全国規模での調査を試みた。推奨測定面積は40㎝×40㎝=1600cm2。抗がん剤トレイ、ごみ箱表面、病室ベッドサイドテーブル、一般薬調剤テーブル前の床、一般薬調剤テーブル、薬品保存台など、病棟内のさまざまな場所を調査した。

その結果、広いエリアを調べたにもかかわらず、汚染の少ないきれいな場所はあった。しかし、丹念に見ていくと、同じ一般薬調剤テーブル前の床でも、ある施設は4900cm2で0.08 ng/cm2なのに、ある施設では2709cm2で6.10 ng/cm2だった。なんで、こんな所が汚れるか調べてみると、その近くにごみ箱があった。そのごみ箱には病棟から回収してきた抗がん剤の混じった薬が捨てられていた。

時には、その周りにぼとぼと落ちる。それが抗がん剤だという意識がないと、そのままごみ箱の前や周りが汚れるということが分かってきた。

抗がん剤でべたべたのエアフォイル内部

薬剤部の拭き取り試験では、BSC前の床面、BSCの作業面、エアフォイル、監査台などを対象にした。さすがに、BSC周りはコンマ以下の数値を示し、ほぼきれいな環境であることが分かったが、ある施設は掃除後にもかかわらず6.62 ng/cm2という高い数値だった。また、BSCの前にあるエアフォイルという吸気部で26.19 ng/cm2という驚くべき数値を示した施設があった。

詳しく調べてみると、エアフォイルの内部に抗がん剤がべたべたにくっついていることが分かった。しかも、その掃除を誰もしていなかった。なぜ、放置していたかというと、そこを掃除しなければならないことを誰も知らなかったからだという。これも「知らないということが一番怖い」事例だろう。

こうしたことの起きる背景にはBSCに対する過信がある。これと似ているのが二重手袋の意味だ。二重手袋で自分のマスクやガウンを取るときには、初めに汚れた手袋を外さなければならない。そうしないと、汚い手袋で体を触ることになるからだ。にもかかわらず、自分は破れない丈夫な手袋1つでいいんだという人がいる。これはもう、無知以外の何物でもない。

知らない職員の不注意で広がるリスク

調査結果をまとめると、病院環境が抗がん剤で汚染されていることは間違いない。また、抗がん剤調製に直接関与しなかった職員も被曝している例が非常に多い。当然のことながら、実態を知らない職員は抗がん剤の被曝リスクが高い。安全対策としてBSCやアイソレーターが設置されているものの、それらは調製者しか守ってくれない。調製者だけでなく病院全体のリスクを下げるのに有用な閉鎖式接続器具があるにもかかわらず、使われていない。そして、不幸なことだが、知らない職員の不注意がリスクを広げている。

閉鎖式接続器具には、さまざまな種類があり、BSC内でも使われるべきだが、高価だからという理由で使われないケースが多い。使わなければBSC内部が汚れるので、調製後の点滴バッグが汚れることで病棟に汚染が拡散する。元から絶たなければならないのに、有効な対策が講じられていない。何度も繰り返すように、知らないことはリスクを広げる。放置しておけば、リスクを超えて、危険領域に入ることになるだろう。

新品のバイアル表面にも及ぶ汚染

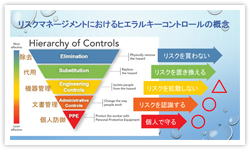

医療安全に関わる専門家には周知のことだが、リスクマネージメントにはヒエラルキーコントロールという概念がある。逆三角形で示されるこの概念の中で「個人防御」は一番下に位置する。その上位にリスクなどを確認する「文書管理」があり、その上に「機器管理」がある。日本ではこの部分すら十分ではない。最上位の「除去」はリスクを買わないことだが、現実的に、抗がん剤を買わないというわけにはいかない。

実は、抗がん剤にはリスクの少ない製品もある。あまり知られていないと思うが、新品の抗がん剤の表面には抗がん剤が付いている。だから、新品のバイアルを自分の指で触ったら、その成分が尿から出てくるという実験結果がある。従って、新品だからリスクがないとはいえないわけだ。

新品のバイアル表面の汚染について調べたデータによると、5-FUやプラチナ製剤には対策品がある。例えば、5-FUの汚染度は非対策品が86.0ngであるのに対し、対策品は15.3ngだった。同様に、プラチナ製剤の汚染度は非対策品が40.0ngであるのに対し、対策品は2.7ngだった。ちなみに、この講演の軸であるCPAには残念ながら対策品がない。

立ち上がった「抗がん剤曝露対策協議会」

5-FUもプラチナ製剤も、対策品の汚染度はかなり少ないが、ゼロにはできない。どういうことか。製造工程のうち、機械で洗った水は垂れ流しにできないのでプールして捨てる。このため、洗浄は循環水で行う。だから、必ずどこかで汚染が発生するという理屈だ。こうした現実が一般にはまったく知られていない。

職業曝露と社会の動きを見てみると、1970年代から世界では健康問題に大きな関心を寄せており、突然変異性や先天性異常について、数多くの論文が書かれている。その成果として、アメリカでは90年代にこの問題に対する安全管理を普及させた。にもかかわらず、尿から出てしまう抗がん剤を止められないため、米国労働安全局の研究機関であるNIOSHは「BSCでは守れない」ことを世界に発信した。

日本病院薬剤師会は、その1年前からこの問題に関わり、抗がん剤の曝露の全国調査やパイロット研究を続けてきた。そして、ようやく「抗がん剤曝露対策協議会」を2014年6月26日に立ち上げた。この問題の重大性を薬剤師は分かっている。看護師も自分たちの問題として受け止めてくれている。しかし、誤解を恐れずに言えば、医師はまだ他人事になっている。

安全に抗がん剤が使われる社会の実現を

この協議会の発足に先立つ4月7日には厚生労働省医薬食品局審査管理課長名で出された通達で抗がん剤の再評価結果が公表された。1995年の申請から数えて19年ぶりのことだ。再評価はジェネリック品の登場を促すが、CPAはまだ世界で1社しか手がけていない。

5月29日には厚労省労働基準局安全衛生部・化学物質対策課長名で関係団体の長あての通達が出された。これまでに取り上げた抗がん剤曝露対策、とりわけ調整時の吸入対策であるBSCの設置、閉鎖式接続器具の仕様、ガウン・テクニックの徹底、作業手順書の策定と周知などが記されている。

抗がん剤の被曝リスクにさらされる現場ばかりでなく、病院長や事務長といったクラスの人たちに実態を認識していただくうえで大きな意義があると思う。

この協議会の活動を通じて抗がん剤曝露対策の意識が関係者にとどまらず、一般の方々にも広まり、きれいな環境で安全に抗がん剤が使われる社会の実現を目指したい。