禁忌・アレルギー情報の記載・管理のあり方

行動計画7:診療規則と安全確保

一般社団法人 医療安全全国共同行動は、2024年4月から新たに「患者安全行動計画」(注1)として8分野・12項目の行動計画を掲げ、毎月、行動計画に沿ったオンラインセミナーを開催している。2025年2月18日の第18回セミナーは「行動計画7 禁忌・アレルギー情報の記載・管理のあり方」がテーマ。

厚生労働省が進める医療DX(注2)の体制作りに伴い、2025年度から始まる電子カルテ情報共有サービスでは、禁忌・アレルギー情報も医療機関間での情報共有の対象になっている。どのような記載のあり方が必要になるのか。現場の関心も高いこの課題を2人の講師が講義し、現状の電子カルテシステムの運用にも問題があり、情報共有サービス活用までに検討すべき点も多いことがわかった。

(注1)「患者安全行動計画」:https://kyodokodo.jp/npsap_overview/を参照。

(注2)医療DX:医療DX(Digital Transformation)とは、保健・医療・介護の各段階で発生する情報を管理するシステムを通じて、国民の健康維持や研究発展を図る体制にすること。具体的には(1)患者自身が自らの医療情報へアクセスが可能になり、データに基づく健康・治療の維持が可能になる(2)医療機関でより適切な治療の実施や、医療資源の適切な配置が可能になる(3)創薬や治療法の開発を加速化できる。厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」に基づき計画を進めている。

禁忌・アレルギー情報の記載・管理の現状と課題

国立病院機構大阪医療センター

院長 松村泰志氏

松村泰志先生

禁忌・アレルギーとは

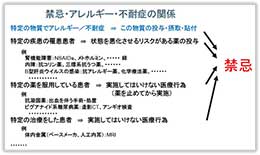

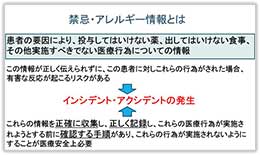

本題に入る前に、禁忌・アレルギーに関する言葉の定義をしておく。禁忌(contraindication)とは、「患者の要因により、投与してはいけない薬、出してはいけない食事、その他実施すべきでない医療行為。これを実施すると、患者に有害な反応が起こるリスクがある」。アレルギー(allergy)とは、「特定の物質(アレルゲン)に対して免疫系が過剰に反応することによって引き起こされる症状」を指す。これに対し、不耐症(intolerance)とは、特定の物質に対する体の異常反応のうち、アレルギーではないもの。副作用(side effect)とは、薬を投与することにより起こる有害な反応のことで、ここにはアレルギーが含まれる。

禁忌はやってはいけない行為にフォーカスされた言葉で、アレルギーや不耐症がある患者への薬の投与、食事の摂取以外にも、特定の疾患に罹患しており、状態を悪化させるリスクがある薬の投与(例:腎機能障害患者に対するNSAIDs投与)、特定の薬を服用している患者に実施してはいけない医療行為(例:抗凝固薬服用患者に対する手術)、特定の治療をした患者に実施してはいけない医療行為(例:ペースメーカ植え込み患者に対するMRI)などがある。

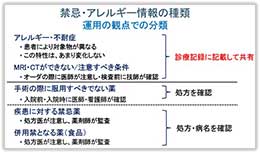

診療記録に記載して共有すべき情報とは

禁忌・アレルギー情報を運用の観点から分類すると、アレルギー・不耐症とMRI・CTができないか注意が必要な条件は、診療記録に記載して共有する必要がある。一方、手術の際に服用すべきでない薬は手術前に服用薬を確認すれば良く、疾患に対する薬剤禁、併用禁となる薬は、処方医が注意すれば良いから、診療記録に新たな情報の記載は必要ない。

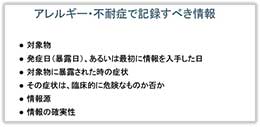

アレルギー・不耐症で記載すべき情報は、以下の6項目。これは厚労省が医療情報交換の国際標準として採用することを決めているHL7‐FHIR(ファイアー)(注3)を参考にまとめた。

- 対象物

- 発症日(暴露日)、あるいは最初に情報を入手した日

- 対象物に暴露された時の症状

- その症状は、臨床的に危険なものか否か

- 情報源

- 情報の確実性

情報の確実性については、患者の問診から得た情報でも、「食物アレルギー」はある程度確実性が高いが、「薬剤アレルギー」については確実性が低い。紹介元の医師からの診療情報提供書の情報は中~高程度の確実性と言える。医療機関で提供した医療(薬、検査等)に対して発生した事象では、再現性があるものは確実性が高く、初回発生の場合は別の要因で症状が発生した可能性があるため中程度、複数の薬剤を同時に服用していた場合は個々の薬剤に対する確実性は低い。

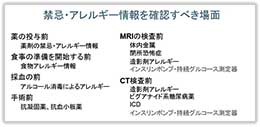

どの場面で禁忌・アレルギー情報を確認すべきかをスライドに示した。

(注3)FHIRは「Fast Healthcare Interoperability Resources」の略称で、米国のHL7協会が開発した医療情報交換のための新しい標準規格(仕様)のこと。

完全ペーパーレスにより、詳細な情報が記録されない状態に

禁忌・アレルギー情報として記録する内容は、システム化によって変遷してきたことを知っておくべきである。

紙カルテを使っていた時は、禁忌・アレルギー情報は紙の色を変え、最初のページに挟むなど目立つように工夫していた。書き方は自由記載で、発生した症状等を詳細に記載することが推奨されていた。オーダーエントリシステム(オーダリングシステム)が導入された時、禁忌・アレルギー情報は紙カルテに詳細を記載し、処方・注射オーダー、画像検査オーダー、給食オーダーで禁忌・アレルギー情報を部門システムに伝達する必要があったため、患者基本情報に対象物をリストアップし、禁忌のあり、なしのみを入力していた。その後、電子カルテが登場した。紙カルテと電子カルテの併用運用の時は、オーダーエントリシステム導入時と同様の運用であった。問題は紙カルテをやめ、電子カルテのみにした時である。一部の医療機関は、紙カルテに記載していた詳細な記載を電子カルテに入力できるようにシステムを改良した。しかし、多くの医療機関は、オーダーエントリシステムに禁忌・アレルギー情報が記録できることからそれでよいと判断してしまった。その結果、詳細な情報は記録されなくなった。これは大きな問題であり、改善が必要である。

現状の問題点への対応策はあるか

禁忌・アレルギー情報をシステムで管理することの利点として、対象者に対する薬剤のオーダー時、投与時にアラートを出す、MRI等の検査、造影検査のオーダー時にアラートを出すなどが可能になった。食物アレルギーを登録しておくと、給食オーダーを出すたびに対象患者のアレルギー情報を給食担当者に伝えることもできる。

ところが、現状ではこの情報の管理・伝達にさまざまな問題がある。

1 病院内で複数のシステムで管理する体制にしてしまう

看護師は看護システム、医師は基幹システム(オーダーエントリーシステム)に登録している、造影剤禁忌は放射線部門システムで管理し基幹システムに伝達されていないなど、禁忌・アレルギー情報が複数のシステムに分散されて管理されている。

2 部門システムに伝達されず、部門システムではアラートが出せない

重症系システム(集中治療部門のシステム)(注4)に、基幹系システムで登録された禁忌・アレルギー情報が伝達されずアラートが出ない。

3 部門システムに伝達後、追加された情報は送信できない

給食オーダーを登録した後に食物禁忌が登録された場合に給食部門システムに伝達されない。

4 対象物がフリーテキストで登録され、アラートが表示されない

リスト以外の対象物をテキスト入力できるようにすると、ユーザはリストにあってもテキスト入力し、その対象物に対してアラートが表示されない。

5 同じ成分の異なる剤形の薬にアラートが出ない

剤形を含む薬剤コードで対象物を登録しているため、同じ成分の異なる剤形や後発品をオーダーした場合にアラートが出ない。

これらを回避する方法として、1~3については、院内で禁忌・アレルギー情報を管理するシステムを1つ(禁忌・アレルギー情報管理システム)にし、他システムは禁忌・アレルギー情報管理システムに要求して禁忌・アレルギー情報を取得し、他システムから新たな禁忌・アレルギー情報を入力する場合は、禁忌・アレルギー情報管理システムにその情報を送るようにする。4の回避策としては、フリーテキスト登録をしないよう、対象物のリストを充実させ、必ずリストから選択させるようにする。ツリー構造からの選択やキーワード検索機能により選びやすくする。5の回避策としては、薬の成分に対する標準コードを定めて、そのコードで登録し、同じ成分の薬がオーダーされた場合にアラートが表示されるようにする。ただし、日本には成分を表す標準コードがないために、各医療機関で、厚生省コードの上4桁を成分コードと見なし、同じ成分の薬が内服と注射では異なる厚生省コードなので、注射薬でも内服の厚生省コードの上4桁で登録するなどの工夫をして運用している。

(注4)重症系システムは生体情報モニタのデータや人工呼吸器、透析装置など外部の医療機器からの取り込みなどの機能がある。診療録、看護記録、薬剤・輸血オーダーなどの機能をもつ基幹系システムとは独立したシステムになっている。

システムの次期更新を見据え、医療安全の立場で整備を

2025年度から始まる電子カルテ情報共有サービスで、3文書・6情報の対象情報の中にアレルギー、薬剤禁忌情報が含まれている。(滝沢氏の講演を参照)。

しかし、現状、各医療機関で記録されている情報との間には大きなギャップがあり、すぐに正しく対応できる医療機関は少ない。

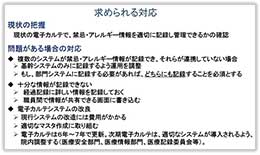

そこで、各医療機関が今、行うべきことを提案する。

まず、現状の把握を行う必要がある。現状の電子カルテで禁忌・アレルギー情報を適切に記録し管理できるかを確認する。

複数のシステムに禁忌・アレルギー情報が記録でき、それが連携していない場合は、基幹システムのみに記録するよう運用を調整し、部門システムに記録する必要がある時は、どちらにも記録するようルール化する。

十分な情報が記録できていない場合は、経過記録に詳しい情報を記録しておくか、職員間で情報が共有できる画面に書き込む。

電子カルテシステムの改良は、現行システムに対する改造には費用がかかり現実的でない。今は、適切なマスタ作成にとりくみ、電子カルテは6~7年で更新されることから次期更新時に,適切なシステムが導入されるよう、医療安全部門、医療情報部門、医療記録委員会等、関係部署で院内調整することが求められる。

電子カルテ情報共有サービスにおけるアレルギー・不耐症の記録

埼玉医科大学総合医療センター

医療安全管理学教授 滝沢牧子氏

滝沢牧子先生

薬剤アレルギーの電子カルテに関わるヒヤリハット

電子カルテに関わる禁忌・アレルギー情報の現状を見るため、日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業の第58,59回報告書から、「電子カルテ・オーダリングシステムを用いた薬剤アレルギーの情報共有に関連した事例」(2019年1~6月のヒヤリハット情報)を分析した。

電子カルテで処方した34例のうち、アレルギー情報の登録状況で2つにわけると、決められた場所に情報が登録されていなかった例が14例、決められた場所に登録されていた例が17例あった。決められた場所に登録されていた17例のうち10例はアラート表示がされなかったもので、原因は、テキスト入力されていたものが6例、システム上、同一規格・薬剤のみアラートになっていたものが3例あった。また、アラート表示されたが、アラートが多く無視された、いわゆる「アラート疲労」が3件あった。

このことから、患者安全にとってアレルギー情報は、現場の運用とシステム設計、両面で管理が必要だとわかる。

合同委員会と厚生労働省研究班の動き

医療の質・安全学会は、日本医療情報学会と「医療安全に資する医療情報システム検討に関する合同委員会」(以下、合同委員会)をつくっており、私は現在委員長を務めさせていただいている。合同委員会では、上記の分析のように、医療安全の向上につながる医療情報システムの機能はどのようなものか、また、その機能を発揮するためにはどのような運用が必要か、医療安全の専門家と医療情報の専門家が協働して検討してきた。

厚生労働省は医療DXの中で、全国の医療機関で患者の電子カルテ情報を共有する「電子カルテ情報共有サービス」を令和7年度から本格稼働する。このなかでは、3文書6情報が共有される。3文書とは、健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリーであり、6情報とは、傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、検査、処方(文書に記載の内容)のことである。この情報共有のためのシステムについてはすでに、「HL7-FHIR」という世界標準の電子カルテの規格を使うことが決まっており、この決められた記述方法で、アレルギー/不耐性(AllergyIntolerance)情報を記録・共有することになる。

しかし、現場で実際に運用するには、薬剤や食物アレルギーについて、共通の定義や用語がなければいけない。そこで、厚生労働省の行政推進調査事業として、2024年度から始まったのが、「医療安全に資する医療情報の拡充に関する研究」で、具体的には医療DXを見据えた薬剤禁忌・アレルギー情報の標準化のための課題について検討している。私は研究班の代表で、先ほどの2学会の「合同委員会」と、東京大学の医療情報の河添先生に研究協力者になってもらっている。

もともとの厚生労働省案では6情報のうち2つは「薬剤禁忌」と「アレルギー」という分類がされていたが、これでは、薬剤の「管理」(薬剤禁忌)と、抗原に対し症状を起こす「病態」(アレルギー)であり、オーバーラップする部分がでるので混乱する。また、医療現場においては、薬剤の禁忌・アレルギーは薬剤師が処方監査の際に両情報を参照するため、食物アレルギーとは分けて運用する必要があり、課題があると考えられた。そのため、2学会の「合同委員会」から、用語について厚生労働省に要望書を提出し、「薬剤アレルギー等」「その他のアレルギー等」に整理するよう修正を求め、これが受け入れられた。「等」としているのは、不耐症という意味で、必ずしもアレルギーだけでなく、原因物質による有害な反応を含むためである。

本日お話しする内容は現在研究班で検討中のものであり、これまでの議論の紹介。最終報告では用語の修正等もありうることに注意して聞いてほしい。今回は、主に医薬品を念頭に話していく。

情報共有のための6つの課題

研究班では、HL7-FHIRのAllergyIntoleranceに準拠した形式で、複数の医療機関でアレルギー等の情報を共有するためには、どのような項目を入力・共有するか、また、入力する項目の定義や、考え方についての共通認識を記載した「手引き」が必要である、と考え、これを作成することにした。手引きに入れるべき課題を6項目にして議論している。

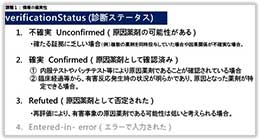

課題1 情報の確実性

これに関わるものとしては、情報源の課題がある。患者の自己申告の場合と、自院で発生した内容に限定した場合では、前者は網羅性が高く、後者は正確性が高い。入力者の課題としては、情報を知りえた者が職種に関わりなく入力する場合と、専門医が診断した内容を入力する場合がある。前者は確実性が低く、後者は高い。FHIRではverificationStatusという項目の中で診断ステータスとして確実性を入れるが、1不確実(原因薬剤の可能性がある)、2確実(原因薬剤として確認済み)、3Refuted(原因薬剤として否定された、4エラー入力された、という4つから登録することができる。

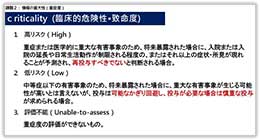

課題2 情報の重大性(重症度)

FHIRでは、重症度はcriticalityの中で、低リスク、高リスク、判定不能を区別して登録する。通常を低リスクとし、アナフィラキシーのような生命を脅かす重篤な反応が想定され,「再投与禁止」「禁忌」と医師が判断する場合は、高リスクと定義される。

では、すでに電子カルテに入力されている情報はどう出力するか。既存情報が3段階(禁忌/注意/無、重症/軽症/無)で電子カルテに登録されている場合は高リスク/低リスクと出力し、2段階評価〈有・無〉で入力されている場合は、(1)運用上高リスクのみを登録している医療機関、および、「再投与不可」などフラグを付与している医療機関は「高リスク」で出力し、(2)それ以外は「評価不能」で出力することが推奨される。

さらに、問診等で得られた有害事象発生時の詳細な情報情報をFHIRではnoteとしてテキスト入力して共有する必要があると考えている。これらの詳細な情報がなければ、共有された情報の重大性や確実性を判断して十分に情報を活用することは困難であり、検査値異常や症状などをテキスト入力することを強く推奨する。

課題3 情報の粒度

粒度とは情報の粗さ、細かさのこと。医療機関によって、電子カルテにアレルギー情報を、「ペニシリン系抗菌薬」「NSAID」「ヨード系造影剤」など系統単位で入力していることがある。だが、たとえばCTのヨード系造影剤に軽度のアレルギーがあるという情報を入手していても、解離性大動脈瘤で緊急入院した患者などでは、使わなければ命にかかわることがありえる。あるいはペニシリン系抗菌薬のアレルギー等と記録があっても最善の選択がペニシリン系抗菌薬投与である場面も想定される。このような場面では、使用するリスクと使用しないリスクのバランスが問題になるが、原因薬剤について、「~系統」といった粗い情報しかない場合は、使える可能性のある薬剤を使えないことも出てくる。このため、他施設との情報共有にあたっては、できるかぎり粒度の細かい情報で共有する、薬剤情報でいえば個別の医薬品が同定できるコードを使うことを推奨する。その薬剤の使用に関するリスクは使用しない事のリスクとの相対判断になるため、使用場面において個別の医療機関で判断する必要がある。個別の原因物質を登録する項目はFHIRではcodeで定義されており、医薬品ではYJコードを使用することがすでに決まっている。

課題4 情報の量への対応

電子カルテ情報共有サービスの仕様(案)では、「データ登録は各医療機関がおこない、出力形式はXMLまたはPDF」となっている。我々は、情報はテキストでなくコード出力でないと、正確性、並べ替え、統合など管理しにくいため、粒度の最も細かい情報をコードで共有することが大切だと考えている。また、現在、医療機関で使用している医薬品マスタ(注5)の医薬品名称とYJコードの整合性は、定期的に管理される必要がある。コードで出力できない場合はテキスト出力を許容するが、情報が増加した場合には著しく視認性が低下する可能性があり、注意が必要である。

(注5)医薬品マスタ:システムへの入力に必要な基礎的なデータを集めたデータ集のこと。薬品名称、規格、薬価基準収載コード、薬価などが登録されている。

課題5 情報の変化

アレルギー等の情報では、上書きや更新が必要な場合がある(半静的情報)。たとえば、薬剤によると思われる有害事象が発生した際に、複数の薬剤が使われていて、どれが原因薬剤かわからなかったが、後に再投与してみたところ、投与できる薬であるとわかったときは、その情報はアレルギー情報を上書き・更新して共有する必要がある。βラクタム系抗菌薬など、過度なアレルギー登録により、使える薬があっても投与されず適切な治療ができないということを避けることも大切である。

阻害要因として、他の医療者が入力した情報を上書きすることへの抵抗感や、手間、責任を問われないかという不安から、情報の上書きがされないことが想定される。そうならないよう、FHIRではclinialStatus「臨床症状ステータス」の情報として、最新の状態を入力し、再投与で問題がなかった薬剤は上書きして「解決済み」(resolved)、現在も存在するアレルギー等の情報は「アクティブ」として入力することを推奨する。

食物アレルギーについては、疑わしいものは提供しないことが原則になるが、好き嫌いは登録しない運用を推奨する。また、医薬品については、J⁻FAGYコード(アレルギーコード)を使用することが決まっており、特定原材料等の28品目については、コードでの出力を推奨し、その他はテキストで共有することを許容する。

その他、原因物質は薬剤か、食物か、環境かを区別して登録されることが決まっており、造影剤は医薬品に分類される。アレルギー等情報は長期間共有すべき情報であるから、FHIRの入力項目である長期保存フラグ(meta)を立てること、を提案したいと考えている。

課題6 情報の責任の所在

電子カルテ情報共有サービスの目指すべき姿は、適切な情報入力により、効率的な共有と活用がなされ、国民の利益につながることである。しかし、これが責任追及の材料として使われるようなことがあれば、現場は共有サービスの利用を忌避するようになり、システムが活用されないことも起こりえる。この点は明確な共有サービスの性格付けが行なわれるべきである。

2025年度から情報共有サービスの本格稼働開始とはいっても、すぐに理想的な形で運用できるわけではないだろう。研究班としては、この情報共有サービスは参考情報という位置づけで扱い、各医療機関はこれまで通り問診を行い、自施設の電子カルテに情報を登録・管理し、適切に運用、教育することが必要と考えている。

取材:山崎ひろみ