シンポジウム『身体拘束最小化と転倒予防「医療安全と転倒予防」』

2024年度の診療報酬改定では、全病棟での身体拘束最小化が義務化され、基準をクリアできなければ減算と決まった。介護診療報酬でも同様の扱いだ。2025年10月4日の日本転倒予防学会第12回学術集会(於:高崎市)では、シンポジウム『身体拘束最小化と転倒予防「医療安全と転倒予防」』で、転倒予防と身体拘束最小化の両立をどう実現するか、真剣な議論が行われた。座長は内田泰彦氏(医療法人三愛健康リハビリテーション内田病院)と森田光生氏(千葉大学医学部附属病院 )。

パネラー発言から

黒川 美知代氏

転倒転落「予防の手引き」作成

半数の施設にある転倒転落チーム

日本赤十字社は92施設の病院グループから成り、病床数は最小で66床、最大で818床と規模は様々だ。私は本部の医療安全に関わる研修や会議、調査、指針の作成、情報、発信などを行っており、本部は各病院の医療安全活動をサポートする体制になっている。

2018年、本部の医療安全対策部会が転倒転落ワーキンググループを立ち上げ、2019年に「転倒・転落予防の手引き」を作成し、全グループ病院施設に配布。2020年8月に第2版に改訂した。手引きでは転倒転落予防活動に関する基本的な考え方と、組織的に転倒・転落予防活動に取り組むことを示している。特に多職種による予防対策と安全管理体制の構築が不可欠であるということ、目標としては「インシデントレベル、影響度分類の3以上(骨折や頭部外傷などの有害事象になるような大きな障害)の発生をゼロに近づける」ことを明示した。

病院における転倒転落の予防は「患者の状態や入院環境などのリスク要因に着目し、患者自身が安定した行動ができるように支援することを基本として対策を立案し実施する」とした。つまり、転倒転落予防対策は身体拘束ありきではない。ただし、身体拘束自体を否定しているのでなく、転倒予防に関して、行動抑止でなく、行動支援を基本とすることを明確に出した。

手引き発行から5年後に評価のため実態調査をしたところ、転倒転落チームがある施設は手引き書発行前の2018年時点の31施設(34%)から、2023年度には50施設(53.2%)に増加していた。転倒転落チームへの医師の参加 は、25施設から36施設になっていた。転倒転落チームがある施設の増加に比べ、医師が参加する施設はあまり増えていなかった。

活動内容の変化としては、2018年度には、事例分析、記録内容の分析、アセスメントシートの活用状況や内容の見直しが主であったが、5年後には78%のチームが病棟ラウンドを実施しており、コンサルテーションの依頼・介入、専門チームとの同時開始、ベッドサイドでの検討といった転倒転落チームが病棟に出向いて活動を行う事例も増えていた。転倒転落の発生状況については、転倒件数は減少が見られたが、発生率にはあまり変化がなかった。また、この調査ではチーム活動と発生状態の関連性については、残念ながら、紐付けしていないためわからなかった。

2024年度の診療報酬改定で身体拘束最小化が義務化され、すべての病棟の施設基準になり、この基準をすべてクリアできないと減算につながるという厳しい条件になった。身体拘束は「患者または他の患者の生命・身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない」とされ、身体拘束を行う場合には状況や時間、やむを得ない理由などを記録すること、専任の医師と専任の看護師による身体拘束最小化チームを設置すること、と決められている。

身体拘束なしで転倒増はないが、

代替方法、転倒繰り返す患者対応など、現場の悩み

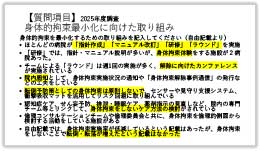

実態を調べるため、2025年4月の日本赤十字の定例調査で身体拘束最小化について聞いた。質問項目1として「院内に身体的拘束、最小化について活動するチームがあるか」、2は「ある」を選択した場合のチーム構成、職種、人数。3は「身体的拘束を最小化するための取り組み」でこれは自由記載とした。

その結果、院内に身体的拘束最小化について活動するチームは、健診施設と準備中と答えた2施設以外の全施設にあった。チームの構成では、職種の中で看護師の割合が最も多く、医師は1名だけでなく最大6名の複数が所属している病院があった。ほかに、薬剤師、事務職員、理学療法士が主な構成員だった。

取り組み内容については、ほとんどの病院が指針作成やマニュアルの改訂、研修、ラウンドの実施を行っていた。研修では指針やマニュアルの説明が多かったが、研修の受講者に向け、身体拘束を実際に体験しながら研修を実施した施設が2病院あった。チームによるラウンドでは、週一回の実施というところが多く、解除に向けたカンファレンスも実施されていた。

転倒予防との関連としては、転倒予防策としての身体拘束は原則、しないようにし、センサーや見守り支援システム、衝撃吸収マットなどを活用してリスク回避に取り組んでいる。認知症ケア、排せつケア、睡眠ケア、薬剤指示の見直しといった院内の専門チームなどとリンクしながら、身体拘束をしないケア方法の検討をしている施設もあった。身体拘束の必要性の判断については、倫理コンサルテーションチームや倫理委員会と一緒に、身体的側面を踏まえて検討しているという施設も複数で見られた。代替方法の工夫や悩みに関する記載もあった。身体拘束の実施率が低減しているという記載が複数見られたが、身体拘束をしないことで転落が増えたという記載はなかった。自由記載 なので数値はわからないが、繰り返し転倒する患者さんなど、対策困難な例があるときに、三要件を満たしているのかどうかの判断方法をどうするか、必要性と倫理的側面の検討が必要であると感じている。

判例から知る転倒転落の3つのポイント

「防ぐ」「重大事象にしない」「事故を紛争にしない」

望月 浩一郎氏

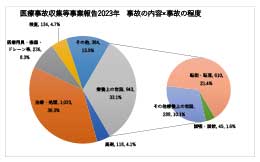

厚生労働省人口動態統計の不慮の事故による死因の経年的変化を見ると、1995年には不慮の事故の死因の中で転倒転落事故死は第3位13%、交通事故による死亡は33.4%だった。その25年後、交通事故は3分の1以下に減少したが、転倒転落事故の割合は2倍以上に増えた。医療事故による死亡または障害が残る可能性がある事故を場面別に分類したグラフでは、療養上の世話における事故は943件と、治療や処置の1033件に次いで2番目だが、これをさらに分類をすると、転倒転落が最も多く610件を占めている。

転倒・転落事故について考えるべき点は3つある。第1は防がなければいけないということ。第2に、仮に転倒転落が起こっても重大な健康被害に結びつかないようにすること。第3は、避けられない転倒転落事故を紛争にしないことだ。転倒転落の防止には、施設や設備というハード部分と、医療、介護、看護というソフト部分の両面がある。対策としては転倒転落リスクの正しい評価、そして防止が難しいという評価は基づく対策をとる、これに尽きる。

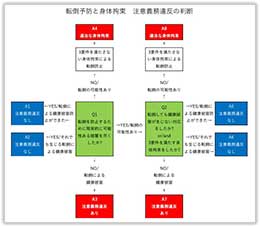

身体拘束は原則として禁止だ。法律家の視点から言うと、行動の自由を阻害するありとあらゆる行為は身体拘束に結びつく。これに対し、医療介護の場面では、例外的に「切迫性、非代替性、一時性」という3要件を満たす場合に限り、身体拘束は許されるとされている。医療介護の場面で、いかなる場合も身体拘束はダメなんだと理解されている事例がいくつかあるが、逆に3要件を満たす合法的な身体拘束により転倒転落事故を防止できるにもかかわらず、それをしなかった場合には「注意義務違反」に問われることになる。どんな時に注意義務違反に問われているかを整理したのがこの図になる。

Q1の「転倒を防止するために現実的に可能性ある措置を尽くしたか?」、そしてQ2の「転倒しても健康被害が生じない対応をしたか?or/and 3要件を満たす身体拘束をしたか?」、これらがNOの場合に注意義務違反に問われる。

判例を通じて、裁判所は転倒転落に関して医療にどのような対応を求めているのかを紹介していく。

転倒を防止するために現実的に可能性ある処置を尽くしても生じる転倒の一例として、退院後の就労のために運動を認め、その運動中に医療機関において骨折をした事案がある。判決は、運動させたことは治療行為として適正、骨折はしたが重大な骨折ではないということで医療機関の責任はなしになった。

リハビリで、病院職員の監視付きで歩行補助具、4輪ローレーターで歩行訓練を開始した後、患者が転倒・負傷した事案では、看護師・理学療法士が十分な観察の上、患者が歩行器による自立歩行が可能であると判断し、医師がその旨を決定したもので、自立歩行を開始させたことに誤りはないとの認定の下に過失を否定した。結果として歩行器による自立歩行を可能とした判断後2週間内に2度歩行器と共に転倒しているので、この判断は疑問だとする意見もあるかと思う。

介護施設の例では、複数の利用者を階段に導いたときに、介護者が他の利用者を案内している間に、もう1人の利用者が転倒してしまった。この時、転倒した利用者はアセスメント表では「6カ月内の転倒はない。歩行立位、バランスは安定」と評価されており、1人で移動し、階段も1人で上っていたという事実があったため、転倒リスクなしという評価は間違っていなかったと判断された。

逆に、転倒リスクに対する評価が足りなかったと判断された事例では、虫垂切除手術の後に出血が続いていて、その原因も十分に検索されないまま、自由にトイレに行ってよいとされていたため、トイレ内で貧血のために転倒し、脊髄損傷を負ってしまった例がある。

トイレ介助におけるナースコールの事例も多い。白内障治療のために入院していた患者が、ナースコールを押さずにトイレに行こうとして、ベッドから落ち、大腿骨骨折をした例では、患者にトイレに行くときはナースコールをするようにと指示していた。患者はそれを守ることができたにもかかわらずナースコールを使わなかったことは、患者側に落ち度があるとされた。転倒転落は介護や看護する側が防ぐだけでなく、患者の協力も必要で、その協力能力があるのかどうかも判断される。

排泄は極めてプライベートな行為であり、私的空間の確保が強く求められており、排泄が終了した際にナースコールすることを患者が理解し、実際にナースコールを使用していた場合は、注意義務を尽くしたと判断される。しかし、ナースコールの指示をしていたにもかかわらず、患者がトイレから一人で帰れると看護師に言い、看護師もそれを許容し、結果的に転倒で死亡した事例では、看護師が「ナースコールなしで大丈夫だ」と患者に思わせてしまった」と判断された。

身体拘束要件の判断と拘束方法が適正かどうかは

具体的な検討が必要

身体拘束の事例では、入院当初は体幹抑制ベルトなどによる拘束が必要とされていた患者に対し、その後、ベッドの4点柵は継続するも、体幹ベルトによる拘束を解除した判断に誤りがないとされた事案がある。当初と違い、危険な行動は見られなくなり、日中の体動も少なく、トイレ時や寒い時など頻繁にナースコールを使い、自分1人で行動しようとする様子は見られなかったことから、抑制ベルト解除は適正と判断された。

身体拘束には種類や強弱があり、単に身体拘束が許されるかどうかではなく、どのような身体拘束が問題か、その身体拘束をすることによって、守られるものは何か、その具体的な比較検討が必要になっている。

転倒防止のため、現実的に可能性のある措置を尽くしたとされた事案の1つとして、向精神薬使用でせん妄があるが、柵に足をかけたりする行為は見られなかったケースでは、身体拘束の切迫性は認められたが、代替性の点でやりすぎがあったと判断された。せん妄による興奮状態がない状況でも体幹ベルトなどで身体拘束したことはやりすぎで、ベッドを壁に寄せ2点柵としておくなどの代替方法があったとされた。

避けられない転倒転落事故を紛争にしないための配慮とはなにか。病院や介護施設は安全だという認識が一般的で、家族もそう思っているが、看護・介護をする側は病院にも限界があると感じている。このギャップが埋められないまま事故が起こると、紛争が起こる。最初のところで、病院側と患者側の認識を共通にしておくということが大事になる。転倒リスクは健常者目線ではなく現実の利用者目線で評価を行い、そのリスクへの対応をすることが必要だ。

我々は椅子から立ち上がろうとする患者さんの転倒は避けられるかどうかを考えるが、実はその前の段階で、その患者がなぜ立ち上がろうとしたのか、オムツの汚れが気になるのか、排泄したいのではなかなど、患者の気持ちを思いやり見守るという現場の知恵を大切にしてほしいと思う。

身体拘束最小化と転倒予防

医療者のジレンマに「推論のはしご」を

田中 和美氏

病院内の医療事故として、有害事象全般を見ると、その代表的なものとして、身体的拘束による障害や、転倒・転落が入っている。せん妄の患者の事故や、院内での自殺、こうした事故を見たとき、身体拘束はどうすべきだったのか、という議論になる。2024年の統計では、療養上の世話というところで起きた医療事故が31.1%に上り、その中には転倒・転落、ドレーンや気管切開チューブなどの自己抜去、何かの拍子に抜けてしまう事故抜去などがある。こういった事故の中には命に関わるものもあり、身体拘束のあり方が課題とされることも多い。

また、ヒヤリハットの数字を見ると、療養上の世話は6000件近くもある。ドレーン・チューブに関するものが3700件を超え、事故になるのはこの1割くらいということがわかる。医療現場ではドレーン・チューブが抜けないように、抜かれないように看護師が工夫して、事故を防いでいることがよくわかる。

身体拘束の最小化VS転倒・転落予防。これをどう両立するのか。医療者はジレンマを抱えている。

医療安全のアプローチには、個人を対象にしたパーソンアプローチと、組織を対象にしたシステムアプローチがある。パーソンアプローチは、当事者個人に対しては一時的に改善できることもあるが、このようなアプローチでは、医療者はミスを隠すようになる。重要なのはシステムアプローチで、職場の環境、組織、チーム全体で安全を図る必要がある。転倒・転落予防や身体拘束最小化に関してはチームがつくられていると思うが、チームというのは複数の個人が共通の価値ある目標・目的・任務のために相互依存的に行動するというもので、一人一人が役割を認識している必要がある。転倒・転落予防と身体拘束最小化という2つの目的は、現実にギャップを抱えることがあるが、それを両立するにはどうするか。そこで紹介したいのが、建設的な議論をするために活用できる、「推論のはしご」というもの。

身体拘束を控えようとすると、転倒・転落を予防したい人たちは「何かあったら責任が取れない」との思いもあり、転んだら危ない、チューブを抜かれたら困る、と主張する。逆に、身体拘束を最小化したい人たちは、制度もできたことに加え、患者の尊厳が大切と主張する。これらを「推論のはしご」に当てはめてみると、両者は観察可能な データの中から、自分で選んだデータのみで仮説を立て、それに基づいて信念を形成していることになる。一見、対立しているようにも思える身体拘束の最小化と転倒・転落予防も、それぞれが一旦はしごを降り、一緒にデータを見ることで別のはしごを一緒に建てることが可能になる。このように、お互いの視点を共有しながら、そしてさらに患者・家族の視点も加えながら、一緒に一つのはしごを建てて登っていくことで、対立ではなく建設的な話し合いができるのではないか、と提案する。

討論

座長:チームの重要性が語られたが、チームに医師が入ったほうがよいのかどうか。医師がいるとパワーバランスの点で、難しいという声もある。転倒・転落防止と身体拘束ゼロのチームについては、同一スタッフがチーム内に存在したほうがスムーズなのか、あるいは別チーム、別の人間で二つのチームを作った方がいいのか。

黒川:病院の中には臨床・倫理のコンサルテーションチーム、排泄予防、せん妄予防、認知症ケア、診療報酬関連など様々なチームがある。転倒予防活動では院内の専門職種の人たちをつなぎ合わせる役割の人が必要ではないかと考えた。その時に、その人は兼務か、独立したほうがいいのかは、病院の規模などによっても異なると思う。

田中:私は別の人の方がいいと思う。業務量からもそうだが、先ほどのはしごを例に出すと、一人が二つのはしごを持つと、見方が複雑になり、混乱する。院内には種々のチームがあるが、前提としては、それらのチームの活動を見える化しておく必要がある。見える化によって、チーム同士の連携やより大きな委員会形成にもなる。できるだけたくさんの職員がいろんなものにコミットメントしていくことが大事だ。

望月:法的にみると、身体拘束による転倒事故が起きた時には、やはり別の2チームがあったほうが良いと感じる。例えばナースコールでは、患者側は「看護師さんは忙しいから申し訳ない」という気持ちがあり、看護師が「それでもナースコールしてください」と言う。二つのチームがコミュニケーションをとることで、身体拘束で転倒予防につながることもある。大事なのはコミュニケーションをとるということではないか。

座長:厚労省の調査評価委員会によると、急性期から慢性期までは身体的拘束は12%未満で、回復期療養に関しては平均的には10%以下、病院によっては20%以上30%と様々だ。身体拘束を減らすのは難しいが、病院の規模によっても異なるのか。

黒川:小規模病院からは、「人がいない、物を買ってもらえない。その中では拘束せざるを得ない」という言い分を聞くことがある。しかし、そこをどうにか人海戦術だけでなく、計画的に物的環境を整えていくなど対策をしないと、拘束を減らすことはできない。また、小さい病院こそ、うまくいけば情報共有が密にでき、1人の患者さんに対してみんなで関わることができる。そういう病院もあるという情報を全グループで共有できるようにしている。

望月:身体拘束をたくさんしている病院には「目的は何か?」と聞きたい。ほかにやることがたくさんある、自分たちが責任を負わせられるのは嫌だという中でチームがつくられ、チームの目的が「減算を防ぐ」という別のものになっていないか。実は一瞬は必要だった身体拘束も、減算が怖いからしないといったことになってはいけない。

会場:救急病院の看護師だが、身体拘束最小化チームで活動している。転倒転落予防などさまざまな理由で身体拘束をする際に、誰が最終的に判断するのか。当院では手順等では医師が最終的な判断を指示する形になっているが、現状では、夜間や緊急の場合などに看護師だけの判断で実施する場合がある。手順では、多職種で判断をするとか、カンファレンスをして記録に残すという流れになっているが、拘束に医師が積極的に関与する習慣がない。

座長:最終的に身体拘束は誰が指示を出すべきものなのか、過去の判例等も含め、先生方のご意見を伺いたい。

望月:チームで判断する必要がある。判例の中でも、基本的にチーム作業になっている場合は、理学療法士が判断し、看護師が判断し、それに基づいて医師が決断したという形で、拘束の必要性が認められた。

黒川:医師の指示が基本だ。実際には看護師の判断で身体拘束をすることもあるが、できるだけ短時間のうちに医師に報告し、口頭指示があったと記録し、医師に診療録に書いてもらう。そこまで決めておかないと、看護師の判断だけで何時間も拘束するのは危険だと思う。中には、チェックシートのような指示書があり、指示項目に医師がサインするようにしている病院もある。多職種カンファレンスは大掛かりで月一回しかできないため、必要な時にその時参加できる複数職種で意見交換し、それを記録するというやり方もある。実行できないマニュアルより、より細かい、選択肢があるほうが良いのではないか。

会場:脳神経外科医師だが、入院患者は転倒も緊急入院も多いため抑制される患者も多い。チーム対応で、医師の指示が必要ということになると、医師の業務量がますます増えるため、入院時に現場の看護師に判断を任せるという同意書をとっている。抑制を減らしたいのは同じ思いだが、転倒予防を現場の看護師に任せている現状がある。

望月:医療の最後の決定権は医師にあるので、医師自身が決定権を看護師に一部委任する格好になると思う。その委任が、適切な判断だったかが問われる。病院機能評価では、医師が指示を出してない状態で看護師が判断していれば問題になり、委任するかどうかの医師の判断は必要だ。身体拘束に関しては、医師がコミットしなくてはいけないことの中でも上位に入ると考える。医師の業務を減らす必要はあるが、移譲は医師でなくてもできるところでのタスクシフトが進むとよいと思う。

座長:大変有意義な議論ができた。ありがとうございました。

取材:山崎ひろみ