藤澤武彦氏

年間6万5000人強が死亡する肺がん。現在、肺がんを見つけるための対策型検診(=集団検診 用語解説)は、胸部エックス線検査と喀痰検査とを組み合わせて行うのが主流だ。胸部エックス線検査は末梢(肺野部)の、喀痰検査は中枢(肺門部)のがんの発見に有効とされており、前者では死亡率減少効果も確認されている。だが効果が不十分で、よりよい検診方法が望まれている。その突破口となると期待されているのがCTによる検診だ。世界的に試みられており、国内でも住民検診、職域検診などで採用が広がっている。病変の発見率は胸部エックス線検査の数倍になり、検診効果も高くなるとの見方が強いが、検診効果については科学的に証明されておらず検証中である。課題もある。病変の検出力が高いだけに過剰診断や過剰治療など、患者の安全を損なうリスクが心配されている。またコストも高く、対象をどう絞り込むか、検診頻度をどれくらいにするか、全国で模索が続いている。

そんな中、喫煙歴の長い人に高率で発症するCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に着目し、この患者および予備群を対象にCT検診を継続的に行っていく方式が始まった。COPDは肺の生活習慣病ともいわれ、患者数が急増している。また肺がんの有力なリスクファクターとして、近年にわかに注目されるようになった疾患である。この肺がんCT検診方式を実施しているのは、ちば県民保健予防財団。理事長で、前千葉大学医学部胸部外科教授の藤澤武彦氏に狙いを訊いた。

肺がん検診にCTが導入されるようになった理由

集団を対象とした対策型のがん検診は、簡便でコストの安いスクリーニング検査(ふるい分け検査)で疑わしい病変を広く拾い上げ、精密検査へ進んでがんを見つけるのが基本だ。肺がんのスクリーニング検査で用いられている胸部エックス線検査(間接撮影)は、直径が2~3cm以上の比較的大きながんの発見を得意としている。それ以下の大きさのがんや骨などの裏に隠れるがんは見つけにくい。この検査で陽性と判定されると胸部エックス線の直接撮影あるいはCTなどによる精密検査が行われるが、この方式で発見される肺がんの半数はすでに進行がんとなっているというデータがある。このことについて藤澤理事長は次のように言う。

「肺がんの8割を占める非小細胞肺がんでは、大きさが3cm以下で付近のリンパ節に転移のないI期の、いわゆる臨床的に早期のがんでも治療後に10~15%が、肺がん全体では約40%が再発します。難治がんたる所以で、全国レベルの5年生存率は約20%です。そこでもっと早い病期の小さいがんを見つければ検診効果も上がるのではないか、という考えのもとにCT肺がん検診は行われるようになったのです」

厚生省の「対がん10カ年総合戦略」(1984~1993年)の中でもがん検診へのCT導入が検討された。これに真っ先に呼応したのが、わが国初の会員制肺がん検診組織を国立がんセンター胸部グループとの共同事業で1975年に発足させた「東京から肺がんをなくす会」だ。

同会では1993年より1999年までに延べ3万7145人の検診を行い、82人から肺がんを発見した。対象となった会員の平均年齢は約60歳、9割が男性で、検診の頻度は半年ごとであった。

ここで蓄積された検診結果を解析して、2つのことが分かった。

ひとつ目はがんの発見率が2倍以上上昇したことだ。がんの発見率は一般に人口10万人ベースで換算するが、同会の場合、CT導入前は163で、導入後は361だった。ちなみに当時の老人保健法に基づく住民検診(用語解説)のそれは約50で、男性のみに絞れば100であった。それとの比較では実に3~7倍の発見率となったのである。

ふたつ目は早期発見の目的にかなうものでI期で発見される人が増えたことである。CT導入前は約半数であったが、導入後は約80%に増えた。しかもI期の中でも腫瘍の大きさが3cm以下のIa期のがんが多く、平均の腫瘍径は1.6cmであった。喀痰検査や胸部エックス線T検査では発見されなかった可能性の高い早期がんである。のちに解析技術が進み、そのほとんどがIa期の腺がんに属し、なおかつ肺胞の表面だけに広がっている、いわば超早期のがんであることが分かったのだ。

この成果を見て、各地の住民検診や職場検診で、そして任意の肺がん検診(人間ドックなど)でもCTによる肺がん検診を導入するところが増えていった。ところがこの流れに警鐘を鳴らす研究者の声が起こり、次第に無視できない力を持つようになったのだ。

効果の実証されていないがん検診が跋扈

その声について、藤澤理事長は次のように解説する。

「肺がんCT検診は極めて高いがんの発見率、発見したがんの腫瘍径の小ささ、および切除率と生存率の高さから、従来のエックス線による検診法より効果が高いと期待されたのですが、それらのデータは検診効果を評価する上で公平な視点とはいえないと指摘したのです。実際、がん検診の効果については生存率ではなく死亡率を指標とすることが今では国際的なコンセンサスとなっています」

なぜ発見率や生存率はがん検診の効果測定指標としてはふさわしくないのだろうか。

がんの発見率は比較的簡単に算出でき、分かりやすい指標なのでよく用いられるが、検診を受ける対象集団の有病率によって大きく左右されるという欠点がある。がんは一般に高齢であればあるほど罹患率は高くなる。とすれば高齢者の多い自治体の住民を対象としたがん検診では当然発見率は高くなる。このことを勘案しない単純な発見率の算出では、実態とかけ離れた数字が出る危険性が高いわけだ。

がん発見後の生存率はどうか。これを指標とすると統計上のバイアス(偏り)が紛れ込みやすいことが知られている。たとえばリードタイムバイアスである。がんは悪性度や進行具合により、発見の時期、治療の有無、治療頻度に関わらず死亡の時期は変わらないと思われるものがよくある。肺がんなどの難治がんではその要素が一段と強くなる。このタイプのがんに罹患している2つのグループのがん発見後の一定期間後(たとえば2年後)の生存率を比較するとする。1~2年に1度の頻度でがん検診を受けているグループと症状が出て受診したグループだ。当然前者では後者より早く発見される可能性が高い。発見が早ければ死亡するまでの期間も長くなる。2年生存率も高く見えるだろう。しかし実際は発見が早かった分(リードタイム)だけ長く見えるのであって、早期発見早期治療の成果、つまりがん検診の方法がよかったからではない。そのほかにレングスバイアス(用語解説)なども生じやすい。

これらのバイアスを考慮しないで、自らのがん検診の有効性を謳う検診主体者の報告書はかなり多いのだという。改善のための検証も行われていないということになる。

そこで国は第一線の研究者から成る研究班に委嘱して、1998年、1999年、2001年と3回にわたって実態調査と評価判定を行い、2001年に「新たながん検診手法の有効性評価」(主任研究者 久道茂東北大学医学部教授)としてまとめ公表した。これは、がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究班(主任研究者 祖父江友孝国立がんセンター研究所がん情報研究部部長)らに引き継がれる形になり、がん検診ガイドラインの作成・更新が進められた。2004年には日本CT検診学会が、がん検診のやり方・方向性を含むCT検診精度管理ガイドラインを作成したのである。

がん検診の目標は死亡率の低下

「それらの報告書、ガイドラインで確認・強調されたのは、発見率や生存率はがん検診の中間的な指標にしかならないこと、重要なのは死亡率であるということです」(藤澤理事長)

肺がん検診でいえばCT導入によって発見率や生存率が上昇しても、死亡率が従来と変わりがなければ意義は薄いということになる。

発見率や生存率が上がれば自ずと死亡率も下がるのではないか、との先入観が根強くあるが、そうではない。たとえばごく小さいがんらしき病変を発見しても精密検査でがんと確定できない紛らわしい病変は少なくない。その大部分は経過を見ていくことになるから無闇に小さい病変の発見率を上げても意味は無い。仮に精密検査でがんと確定できたとしてもその小さながんは進行が極めて遅く、生命を脅かすものではないかもしれない。剖検によって発見される前立腺がんのラテントがんなどがよい例だ。

「肺がんのCT検診でもすりガラス状の陰影を呈する病変がたくさん発見されるようになりました。一時は腺がんの前駆病変として積極的に切除をする施設もありましたが、その後、全部が腺がんになるわけではないことが分かってきました」(藤澤理事長)

すりガラス状陰影の扱いについてはその後、知見が蓄積され、陰影の濃度パターンによって高い確率で腺がんになるものとそうでないものを見分ける方法が確立しつつある。その全部を切除することは過剰診断が過剰治療に結びつく典型で、患者の利益や医療安全を明らかに損なう。検診の効果測定の指標すなわち検診の目標は、発見率や、治療から数年時点の生存率の改善ではなく死亡率の低下にこそある、というのは以上のような理由があるからだ。

肺がんのCT検診が無効であると結論されたわけではないが、上記の報告書やガイドラインの出現は、がん検診に熱心でそれらの指標の上昇を目標としてきた自治体、職場にとってはまさにショッキングな内容であったろう。任意型検診(人間ドックなどが該当)を行う医療施設で、新しい検査機器の導入に積極的だった施設にとっても衝撃的な内容であったはずだ。

ところが、それらの報告書やガイドラインによって示されたがん検診のあるべき姿については一般国民にも、がん検診を担当するそれらの医療従事者(医師、放射線技師、保健師など)にも周知されるには至らず、相変わらず有効性の確立していないがん検診が広く行われている状況があるらしいことが、2006年に日本CT検診学会が会員を対象に行ったアンケート調査(用語解説)によって示されたのである。

死亡率の低減へつながるか「千葉肺癌検診システム」が持つ意味合い

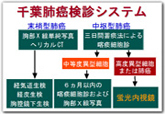

ではCTによる肺がん検診によって死亡率の低減を目指すにはどうすればよいのだろうか。そのひとつの試みとしてちば県民保健予防財団が2007年より開始した「千葉肺癌検診システム」が注目されている。同財団は自治体や職場などから依頼されてがん検診を広く請け負っている検診実施機関のひとつだ。同財団はまず検診対象をどのように絞るか工夫をし、COPD(慢性閉塞性肺疾患)に着目した。

COPDは患者の9割に喫煙歴があり"肺の生活習慣病"とも呼ばれていて、重度では肺の機能低下によって呼吸困難になる。2005年に国内では約1万4千人が死亡している。これはくも膜下出血の死亡者数とほぼ同じだ。WHOの死因別統計では2020年には男性の死因の3位になると予測している。

「肺がん患者の中で、このCOPDを発症している人が約10%もいて、この患者はそうでない人に比べて肺がんで死亡するリスクが7倍も高まるとの報告もあります」(藤澤理事長)

不気味なのはこの患者の大半が診断されていないことだ。2001年発表された国内の大規模疫学調査「NICEスタディ」では、40歳以上の約8.5%にあたる約530万人が罹患していると算定した。現在はその時点よりさら増えて約700万人と推定されている。その95%は未受診であり、大半は病気の自覚さえないと見られている。COPD患者の増加は、がんの中でもっとも高い肺がんの死亡率の一因となっているのかもしれない。ちば保健予防財団はそこに着目したのである。

検診のやり方は、まず長期の喫煙歴があって風邪でもないのに咳や痰が続いている人、坂道や階段で息切れをする人など、COPDと疑われる症状を持つ人に対し、呼気の強さを計測する簡便な肺機能検査を行う。引っ掛かった人に対し追加の検査をして患者およびその予備群を特定。CTによる肺がん検診を継続的に行っていくというものだ。CT検査の頻度は数年ごとを一応の目安としている。財団の施設内でも検査は行われるが、千葉市では肺がん検診として導入されており、また県内を広くカバーするために「低線量のヘリカルCTを車載した最新の検診車を用いた巡回集団検診の実施も検討しています」と藤澤理事長は意気込みを語る。

「千葉肺がん検診システム」が注目に値するのは、検診対象者を囲い込んで継続的に検診を行っていくことにある。がん検診を含めて従来の検診は受けるも受けないも受診者まかせであった。当然、検診の頻度も受診者によってまちまちになる。だから検診効果を測定したくともベースとなるデータがそろわない。各地の検診実施主体が公表する報告書はそのように基準がバラバラの数値であるから、地域差や地域特性の傾向を比較しようにも困難であった。

「千葉肺がん検診システム」では、COPD患者およびその予備群を囲い込んで追跡していく方針を立てた。これなら偏りのない平等なデータをとることが可能で、検診効果を分析することも難しくない。

さらにCTの撮影法や、検査画像の読影についてもばらつきが出ないようにする。CT検査は機器の設定や撮影技術によって病変の検出力が違ってくる。得られた画像の読み方も熟練度によって左右される。2004年に日本CT検診学会が作成したCT検診精度管理ガイドラインは、そのような点について遵守すべきことを示している。いわばCT検診の運用マニュアルで、これを守ることによって、検診の精度は一定レベルで維持できるのである。「がん検診はすぐれた検査機器を導入すればよいというものではありません。それを実施するための準備やスタッフ教育など検診態勢の整備こそが重要なのです」(藤澤理事長)

課題

肺がんのCT検診効果を上げるための検診態勢の整備とは、たとえば受診率のアップである。がん検診の受診率はおおむね低く、いっこうに上昇する気配がない。実は受診者の実数さえ把握されていないので正確な数値さえ出ないのが現状だ。部分的に公表されているデータとして市町村による住民検診の受診率がある。2005年度のそれは肺がん22.3%、子宮頸がん18.9%、大腸がん18.1%、胃がん12.4%となっている。職域検診や人間ドックを合わせた正確な受診率は不明であるが、欧米と比べて数十パーセントも低い事実に変わりはない。「これを将来的には70%ぐらいに持っていければと思っています」

藤澤理事長が掲げる数値目標にはわけがあって、乳がん検診を例にとればアメリカでは受診率が70%ほどになった1990年代半ばから、右肩上がりだった死亡率が低下し始めた。仮に日本で乳がん受診率がアメリカ並みになれば3000人弱の救命ができるという試算があるのだそうだ。

そのためには保健師が住民に電話で受診を呼びかけるなどして積極的なPRをする必要があるかもしれない。

「要精検」となった人の精密検査の受診率の低さも深刻だ。毎年20~50%がスクリーニング検査で陽性となっても精密検査を受けないのだという。こういった人たちへの呼びかけも必要かもしれない。

コストの削減をどう図るかも大切だ。胸部エックス線検査の場合、受診者一人当たりの費用は1000~2000円で、CTのそれは4倍ほどだという。だとするなら多くの住民検診のように40歳以上の住民全員を対象とすることは非現実的である。「千葉肺癌検診システム」は受診対象者をCOPD患者およびその予備群とすることで対象者を絞った。それでも現在、このシステムを利用できるのは千葉市の住民だけである。他の自治体は予算の関係上、なかなか追随できないでいる。CT検診の受診率を上げるにはこれをどう突破するか、大きな課題だろう。

肺がんのCT検診効果についてはアメリカの無作為比較試験の結果が本年(2009年)に出る予定だ。その結果次第で追い風が吹くかもしれないが、国内での検証も必要だ。これまでは検証の材料となるデータさえまともに出なかった。「千葉肺癌検診システム」がその突破口になることを期待したい。

用語解説

対策型検診

検診は大別して大人数を対象とする対策型と個人を対象とする任意型がある。

老人保健法に基づく住民検診

1982年に始まった。当初は胃がん、子宮がんの検診であったが、その後、肺がん、乳がん、大腸がんが追加された。肺がん検診は結核を見つける胸部エックス線検査に付随して行われた。喀痰検査と組み合わせるようになったのは、ずっと後のことだ。

レングスバイアス

がん検診は成長のスピードの遅いがんを抽出しやすい。それに比べて症状を持って外来を訪れる患者のがんは進行が早いことがほとんどで、両者を比較すると前者の治療後の生存期間は長く見えるというバイアスだ。検診効果を過大評価する原因のひとつだ。本来は悪性度が違うので同じ土俵で5年生存率を比較してはならない。