大阪・関西万博でフル稼働の医療救護施設

2025年9月6日に来場者数が2025万人目に達するなど、連日多くの来場者で賑わっている『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)』。会場に直結する大阪メトロ中央線夢洲(ゆめしま)駅を降りた人たちは足早にメインの入場口である東ゲートを目指す。8月のある日、開門直後の東ゲート近くで一人の男性がよろよろと地面に膝をついた。巡回中の警備隊員の一人がその様子を素早く見つけ、救護隊の出動を要請。駆け付けたスタッフらは男性を近くのベンチに座らせ、てきぱきと応急処置を施した。通報から3分ほどの出来事である。このような光景が連日、会場内のそこかしこで繰り広げられていた。万博会場という非日常空間における救護体制の要点や、運営を通じて得られた気づきなどを関係者に聞いた。半年間という限定的な取り組みとはいえ、会期中のさまざまな経験は医療安全の視点からも役立てられることが少なくないはずだ。

1日平均7回前後、往復約1キロを搬送

「広い会場内の傷病者搬送には高さを自在に調整できる電動ストレッチャーが欠かせません。従来のマニュアル型に比べて傷病者を載せたり下ろしたりする作業が楽だし、収容時の転落事故を招かないようにもできるからです」。

救護員として会場内の医療救護に携わる大岩謙也さんは救護隊の活動を支える電動ストレッチャーの働きぶりをそう話す。大岩さんによると、電動ストレッチャーと共に現場に向かう回数は1日平均7回前後。来場者が多いときや熱中症の疑われる患者が増えたときには9回ほど電動ストレッチャーを押して炎天下の会場内を駆け巡った。

電動ストレッチャーが配備された各医療救護施設から現場までの距離はおおむね500~600メートル。往復で1キロあまりを人の波をかき分けながら一刻も早く救護施設に搬送するように心がけたという。

「一定の圧力とリズムで胸骨圧迫を行う自動心臓マッサージシステムも医療救護には心強い医療機器でした。横たわる傷病者に装着しさえすれば他の作業ができるし、体力の消耗も少ないので助かります」。

大岩さんは、圧迫の深さやリズムにばらつきが生じやすいうえ、施術者の体力に依存しがちな従来の手動型の弱点を解消した同システムをそのように評価する。

半面「公衆の面前での作業となるため、特に女性の場合、プライバシーの保護をどうするかという点には非常に気を遣いました」。

大岩さんの本職は急性期病院の病棟看護師である。同じ処置をするにも病院という一種の閉鎖空間と"青天井"の万博会場とでは勝手が違うというのだ。

「万博会場では周りからは多くの視線が注がれる。病院内であれば周囲を気遣うことなく前をはだけて吸盤部を密着させられるのに」。

救命かプライバシー保護か――。大岩さんは、万博という公共空間における医療救護のあり方に今も戸惑いを覚えるという。

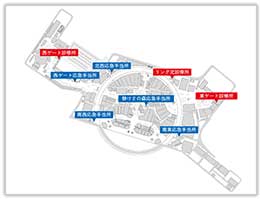

3診療所5応急手当所を会場内に開設

大岩さんのような救護隊員をはじめ、医師や看護師、クラークなどを要する医療施設は万博会場内に計8カ所設けられている。診療所3カ所と応急手当所5カ所である。会場内の警備などの情報を集約する「危機管理センター」内の統括医療責任者(医師)が各拠点を束ねる。

診療所は医師(西ゲート2人、東ゲート、リング北各1人)、看護師(医師1人に対して2人)、クラーク(2~3人)、救護隊(救護員及び救護サポーターの2人で編成)を配置。応急的な診察や緊急度判定を担う。超音波検査などのほか、鎮痛薬処方や点滴などの処置を行う。

緊急対応器具として蘇生器具、薬剤、除細動器を常備。中核的機能を備えた西ゲート診療所では血液検査ができるほか、輪状甲状靭帯切開キット、トロッカーカテーテルなどを備える。

応急手当所には医師が常駐せず、看護師(1~2人)、クラーク(1~2人)、救護隊(同上)でトリアージや簡単な外傷処置にあたる。12誘導心電図測定やSpO2測定などを行い、医師の指示を必要としない創傷処置や体調不良者に対する一時的な静養に対応する。緊急対応器具は診療所に準じる。

「傷病者(患者)の症状悪化を防止・軽減するための医療や看護を行うこと」――。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会危機管理局職員は医療救護施設の存在意義をそう説く。

「市中の病院や診療所と違い、初めから治療を受けるために各施設をわざわざ訪れる人はいません。利用される方のほとんどは元気に来場されながら、急に体調を崩して運ばれてきます。ですから、今回の医療救護では、応急的な診療と救命の処置ができるような体制を整えることを方針としているのです」(危機管理局職員)。

基本的には、会場内を巡回しているスタッフや警備員からの通報を受けた危機管理センターの指示で救護隊が現場に駆け付け、状況に応じた手段で診療所や応急手当所に傷病者を搬送する。危機管理センターは診療所および応急手当所間の混雑を調整し利用者の無用な待ち時間を減らすベッドコントロールの役割も担う。

ちなみに、会場内の体調不良者は傷病者として扱われ、医師の診察を受けることで患者と称される。

医師の診断によっては場外搬送も

各医療救護施設に配置された救護隊は来場者の安全と安心を確保する一方、心肺停止事案など、一刻を争う事態に迅速に対応することを目的に編成されている。

原則的に、危機管理センターに常駐する救護隊指令担当員が各救護隊に出動指令を出す。救護隊は救護員(1人)、救護サポーター(1人)で編成。

救護員は看護師または救急救命士の有資格者で傷病者の救護にあたる。救護サポーターは車両の運転などで救護員を支える。ボランティアは多客日などの体制強化の一環として活動する。

携行器材として必要な品物を入れた外傷かばんやAEDを用意。傷病者の搬送には軽EV救急車2台(西ゲート、東ゲート診療所)、医療用救護カート8台(各医療救護施設)、電動ストレッチャー8台(同)、車いす16台(同)を配置している。

救護隊は危機管理センターから出動指示を受け、現場到着後活動を始める。医師の診察後、必要があれば会場外の医療機関を案内する。医師の診断を踏まえて緊急を要する場合は消防に対して救急要請を行う。

別動線や隔離空間で感染症リスクを回避

大阪・関西万博は熱中症患者の増大が見込まれる夏場の開催、来場者に占める外国人比率の増加、感染症対策などが開幕前から警戒されていた。いずれも、万博会場という特別な空間における医療安全につながる要素である。では、それらに備えてどのような対策が講じられていたのか。最も懸念された感染症を想定した対応フローを見てみよう。

医療救護施設のうち、医師が詰める診療所はおおむね、待合、複数の診察室、静養室、処置室とスタッフルーム、器材庫・薬品庫などで構成される。万博協会では感染症の疑いのある傷病者に対応するため、待合と処置室内に隔離スペースを設けた。

自力またはスタッフなどの介添えで来所した傷病者に発熱などの症状があれば待合室内の隔離スペースに移す。看護師などによる問診やトリアージで緊急度や重症度が高いと判断されると医師の指示を受ける。応急手当所で同様の状態であれば診療所に案内する。

感染症の疑いがある傷病者には新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスの抗原定性検査を実施。医師の判断で隔離の継続が必要となれば、処置室内の隔離スペース(応急処置室)に別動線で入室させる。

医師の診察の結果、会場内での集団発生リスクが高い疾患(麻しん、風疹、水疱瘡など)が疑われる場合には危機管理センターに連絡する。

「救護隊がストレッチャーで搬送する場合には通常のエントランスとは異なる動線で応急処置室に直接入ります。空気感染を広げないようにする手立てとして、応急処置室の空気がその他のスペースに流れ込まないような対策も取られています」(危機管理局職員)。

医療事故を防ぐのは綿密な情報共有

会場内の医療救護を担うスタッフは大阪府、大阪市をはじめとする近隣のさまざまな組織や機関から集められた"混成部隊"だ。ふだん所属する医療機関も地域も異なる。円滑な医療救護活動を進めていくカギを握るのは綿密な情報共有だ。

「毎日8時35分と15時05分にミーティングをして情報のベクトル合わせをします。危機管理センターと各施設をオンラインで結んで全員の認識を一つにする。朝礼ではその日にどんな行事があって、どれくらいの人が動いて、どれくらいの熱中症患者が出るかという予測までします。全体ミーティングの後は施設ごとに申し送りをしてスタッフ間の意思疎通を図ります。情報共有や丹念なコミュニケーションは医療事故を起こさないための最低限の心得だからです」(危機管理局職員)。

万博をはじめ、コンサートやフェス、スポーツ、祭りのような不特定多数が集まる場所で行われる救護はイベント救護と呼ばれる。一般の病院や診療所のように体制の整った施設ではない環境下での医療が強いられる。

「イベントの多くは屋外で行われます。一般の医療と異なるのは医師も看護師も"待ち"の構えで出番に備えていることです。ですから、救護隊の活躍こそがイベント救護の肝(きも)になる。救急車や電動ストレッチャー、車いすなどで傷病者が搬送されてこない限り、医師も看護師も動けません。それが市中の医療施設との最も大きな違い。万博という非日常空間ならではの心構えです。ここでの取り組みは医療安全を考えるうえでも大きな経験となりました」(同)。

電動ストレッチャーの有用性訴える好機

万博会場での医療救護体制を整えるにあたって万博協会は当初、来場者の0.1%程度にあたる1日150人ほどの患者発生を想定していた。

危機管理局職員のコメントにあるように、現場では本格的な医療の提供よりも「病状悪化を防止・軽減すること」に重点を置いた。その実践のため、医療機器メーカー各社は同協会が募る製品提供に応じた。

大岩さんも危機管理局職員も揃って有用性を認めた電動ストレッチャーは連日、数多くの傷病者を搬送し、救命活動を支え続けている。欧米に比べて立ち遅れている国内の装備状況を改善するため、総務省消防庁は2024年3月に「高規格救急自動車への電動ストレッチャー導入の取扱いについて」との事務連絡を出し、導入を検討するように関係機関に周知を依頼する方針を明らかにしている。

自動心臓マッサージシステムについては、これまで困難であった長時間の搬送中や狭い空間における処置をしやすくし、同協会が求める「安心・安全な環境づくり」に寄与した。万博に協賛した医療機器メーカーの協力は各社が掲げる「医療の質向上」に着実に役立てられたようだ。