日本老年医学会は2015年12月、「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」を発行した。同ガイドラインは2005年に初めて作成され、今回、10年ぶりの大改訂となっている。高齢者ならずとも、多剤処方には慎重さが求められる昨今、ガイドライン改訂版発行の意義と活用法について、ガイドライン研究代表者の秋下雅弘氏(東京大学大学院加齢医学教授)に話を聞いた。

ガイドライン改訂の背景

「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」は、薬物の効き方は加齢によって変わってくることを根拠に作られているものだ。

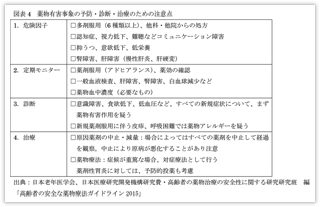

薬物の吸収、代謝、排泄、相互作用など、加齢により、薬物動態が変わる。そのため、腎機能や体重から投与量を設定するとともに、実際の投与は一般成人の3分の1~2分の1程度から開始し、効果と有害事象をチェックしながら増量する慎重な姿勢が求められる。一方、急性疾患では最初から十分な量が必要になり、長期の使用の場合は患者の代謝力の低下などにも注意して、減量・薬剤変更も必要になる。

今回、ガイドラインが10年ぶりの大改訂となったことについて、秋下氏は、改訂の主要な目的は前回ガイドラインのアップデートであり、特別な意図を持って改訂したわけではない、としている。

「薬物ガイドラインも、通常の診療ガイドラインと同様、定期的に改訂しなくてはならないものですが、改訂までに10年もかかったのは、対象となる疾病の範囲が非常に広く、作業が大変だったためです」と話す。

その間に、新薬の発売や、高齢者を対象に効能・安全性のエビデンスが新たに示された薬剤もある。高齢化が進行する中で、ポリファーマシー(多剤併用)による有害事象の問題が、メディアで取りざたされるようになり、厚生労働科学研究費補助金・長寿科学総合研究事業の一環として取り上げられるなど、行政からの要請があったことも背景にはある。しかし、「ポリファーマシーだけを意識したものではない」と強調する。

ガイドライン2015作成のポイント

アップデートにあたって、ガイドライン作成のためのワーキンググループは、Minds2014で推奨されているグレードシステムに準じた方法で、システマティックレビューをもとにエビデンス総体の評価を行った。

対象としたのは、高齢者の薬物療法で遭遇する頻度の高い疾患・病態に使われる薬剤だ。漫然とした長期投与になることを避けるために、前回は内分泌・代謝疾患に入れていた糖尿病や脂質異常症のような慢性疾患は、分割して示した。また、腎疾患、筋・骨格疾患、漢方薬、在宅医療、介護施設の医療、薬剤師の役割など、高齢者にかかわりの深い病態、医療も対象にした。甲状腺疾患、急性疾患の感染症などは、今回は入れていない。

今回のガイドラインで、なんと言っても注目されたのが、処方適正化スクリーニングツールとして、「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」と「開始を考慮するべき薬物のリスト」という二つのリストを入れたことだ。

「当初は『特に慎重な投与を要する薬物のリスト』だけが、ポリファーマシーの観点から注目されたのですが、高齢者への薬物処方の適正化というのは、過剰な投与と過少な投与、どちらの行き過ぎもないようにということです。だから、『開始を考慮するべき薬物のリスト』もつくり、バランスをとっています」と秋下氏。

長寿になると、多病の人が増え、高齢でも通院して薬をもらう人が増える。また、高齢者に使える薬だというエビデンスも増えている。その結果、行き過ぎたポリファーマシーにより、副作用や有害事象が起こりやすくなるため、薬物有害事象を回避することを目的に、特に慎重な投与を要する薬物をリストにした。添付文書上、大抵の薬は高齢者に慎重投与となっているため、前回同様「特に」をつけたわけだ。一方、高齢者への過少医療も回避しなくてはならない。

過少医療にも焦点を当てたことについて、秋下氏は「高齢者、特に要介護高齢者は医療弱者です。『もう、こんな年齢だし、こんな状態だから薬はいらないんじゃないの?』と、適切な医療が受けられない状態は医療虐待のひとつです。また、副作用の心配から行き過ぎた減薬をしたり、アンチ医療的な考えに利用されることがあってはならないということです」と話す。

慎重投与のほうの薬物リストは、有害事象のハイリスク群となる75歳以上の高齢者と、75歳未満でもフレイルあるいは要介護状態の高齢者を主な対象としている。それぞれの薬物について、有害事象に関するエビデンスのなるべく高いものを選定した。同時に、十分なエビデンスはなくても作成委員のコンセンサスをもとに、常識的に高齢者では有害事象が出やすいものが選ばれている。また、両リストには、使用フローチャートをつけ、判断の手助けが示された。

「ポリファーマシー」(多剤服用)とは何か?

秋下氏は、多剤内服による有害事象をなくすためには、「定期的な処方の見直しが重要だ」と話す。

「高齢者の有害事象といってもさまざまなものがあるが、高齢者だからといって必ずしも大きなイベントになるわけではない。老年症候群といわれるような認知機能の低下、身体機能の低下、サルコペニアつまり筋力低下、食欲の低下、便秘などの症状になる。そのため、それが薬のせいだと気づきにくいのが特徴です。だから、慢性疾患では定期的に処方を見直す姿勢が重要になるのです」

ポリファーマシーによる有害事象には、明確な基準があるのか?

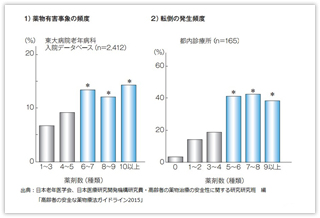

海外では一般的に5剤以上がポリファーマシーと定義されている。

日本でも、5剤以上で転倒のリスクが高まり、6剤以上で有害事象の頻度が高まるというデータがある。

今回、平成28年度の診療報酬の改定により、「薬剤総合評価調整加算」(入院患者)、「薬剤総合評価調整管理料」(外来患者)が新設されたが、ここでも、6種類以上の内服薬を2種類以上削減した場合に加算がある。

「これらのことから、5~6種類というのがひとつの目安になると考えられますが、重要なことは、ポリファーマシーというのは数の問題ではないということです。極端に言えば、2剤でも3剤でも、組み合わせによって有害事象や副作用は起こるし、10種類でも、必要で適切な処方であれば問題はない。そこは誤解のないようにしていただきたいと思います」(秋下氏)

定期的な見直しとは、慢性疾患のある高齢者に対し、漫然と同じ薬を長期処方せず、毎回、診療時に、対症療法は有効か、薬物療法以外の手段はないかなどを検討するということだ。具体例をいくつか出してもらった。

「最近は腎機能によって慎重投与が必要とされたり、用量を変えなければならない薬が出てきています。製薬会社からの啓発もあるため、処方に当たって、腎機能に留意することが重要だという意識は高くなっていますが、他の薬でも、血清クレアチニン値でeGFRを計算して、CKD(慢性腎臓病)に注意するということを意識的に行うことが、見直しを行ううえで、ひとつの指標となると思います」

認知機能が低下してきた患者の場合、案外処方見直しにつながりにくい面がある。

「認知症という診断がついていれば、処方を絞り込むことができますが、軽度の認知機能低下や耳が遠い、うつ状態にあるなどの影響からアドヒアランスが低下しているときは、なかなか見抜けません。患者さんが家族と同居したり、介護施設に入所して、急に薬の管理ができるようになり、それまで飲めていなかった薬を全部飲んだら、突然、薬が効きすぎた、という例もあります」

複数の医療機関にかかっている場合も、ポリファーマシーの原因になりやすい。

「他院・他科にかかっている患者さんには、お薬手帳や服用中の薬を見せてもらうようにします。他の病気にかかり治療したと聞いたとき、それはよかったですね、で済ませずに、その薬を今も飲んでいるのかどうか確かめるところまでやってください」

多剤併用の場合、残薬・服用の状態は常に把握し、全部服用できていないときは、その患者にとってどの薬が一番優先されるべきか、総合的に判断し、種類を減らすことを検討する。10種の薬を飲んでいても、優先順位は必ずつけられるという。

有害事象が見られるときは、原因薬剤を見極めて、中止、減薬するなどの対応が必要だが、高齢者の場合は、中止や減薬も一気に行うと弊害も大きくなるため、時間をかけて行う必要がある。患者の中には薬を減らされることを医療サービスの低下と捉える人もいるため、減薬の説明も納得してもらえるよう丁寧に行う。

また、秋下氏は、薬の変更、増加、減薬をするときは、トラブル時の対処も考え、カルテやお薬手帳に、医学的な理由や、患者へのインフォームドコンセントの有無などをきちんと記録しておくことを勧める。

ガイドラインをどう活用するか? 薬剤師との連携について

日常の診療では薬剤師との連携、介護職との連携による服薬管理・服薬支援を行うことが大切だ。

「特に薬剤師さんには、このガイドラインのリストは常にチェックできる体制にしてほしいです。今回の診療報酬改訂で、処方の見直しにインセンティブがつくということを積極的に受け止めて、薬剤師さんと対等な連携ができることを期待しています。ただし、ガイドラインは、薬剤処方のためのスクリーニングツールであり、このリストにあるものは使ってはいけないということではなく、ハイアラート薬として、慎重に処方してほしいという意味ですから、その日の処方で該当があったからといって、すぐ医師に問い合わせ、診療を中断させるようなことまでする必要はありません」(秋下氏)

院内に薬剤師がいるときは、気になる処方があれば、お薬手帳に、ガイドラインに出ていますよ、といったマークをつけるなどルールを決めておいて、次回の見直しの機会として利用する。

調剤薬局の薬剤師の場合は、普段から地域の医師会主催の講演会などで顔見知りになっておいて、薬剤師のほうから服薬管理・指導に役立つ提案がしやすい関係にしておく。

「患者さんのライフスタイルなども考え、服薬を1日2回から朝1回にまとめられないかとか、口腔内崩壊錠にしてはどうかなど、服薬について提案してもらえるようになると信頼関係も強まると思います」

企画・取材:山崎ひろみ